पोस्ट कार्ड

June 24, 2015– आलोक शर्मा

बात कुछ बीस-एक साल पुरानी है, फेसबुक पर मौजूद एक बड़े अच्छे दोस्त के घर के सामने के हिस्से में हमारे इलाके का पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। ज़माना अलग था, लोग हाथों से चिठ्ठियाँ लिखा करते थे। एक एक शब्द समझ कर खर्च करने का दौर था, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय में जगह कम होती थी और लिखनेवालों में फीलिंग्स ज़्यादा, कई बार तो पता लिखने वाली स्पेस में भी बकाया बातें लिख दी जाती थी, बाकि चीज़ों की कमियाँ इंसान के भीतर प्रेम की मात्रा बढ़ा देती हैं अकसर। दौर दूरदर्शन का था, तो रविवार की रात से सोमवार की सुबह तक लेटरबॉक्स बेचारा खचाखच पोस्टकार्डों से भर जाया करता था, छोटे शहरों का ‘सुरभी’ से नाता कुछ ऐसा था। पिछली रात सुरभी में पूछे गये सवालों के सही जवाब या अटकल भरे जवाबों के साथ रेणुका शहाणे की मुस्कान और कपड़ों की झूठी – सच्ची तारीफों से भरे इन पोस्टकार्डों में ईनाम से ज़्यादा शो पर अपना नाम सुनने की मासूम-हवस हुआ करती थी, और मेरा पोस्टकार्ड उसके पोस्टकार्ड से बेहतर कैसे हो इसकी ऐसी रणनीति बनाई जाती थी कि रोडीज़ शर्मा जायें। लोग पोस्टकार्ड पर स्केचपैन से फूल पत्ती बना कर ग्रिटींग कार्ड बनाया करते, मानो लाईफ की सारी क्रियेटिविटी उस पंद्रह पैसे के कार्ड में निचोड़ डालना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो, और पोस्ट कार्ड को उस लाल रँग के लेटरबॉक्स तक पहुँचाने के लिये ही उनका जन्म हुआ हो।

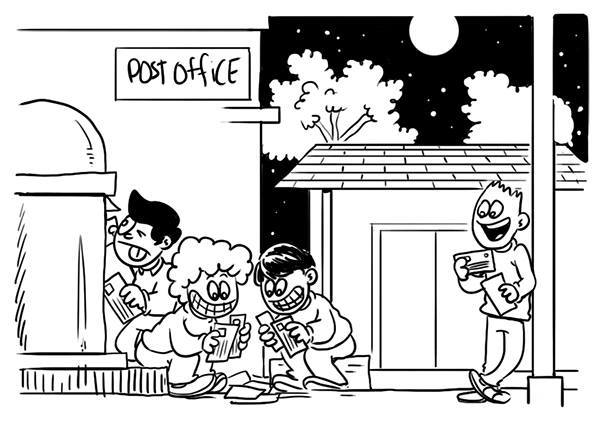

बचपन की नादानी भी कम कमीनी नहीं होती। देर रात, (छोटे शहरों में दस बजे ही हो जाती है), सबसे छिपा कर इन खचाखच भरे लेटर बॉक्स पर धावा बोल कर कई पोस्टकार्ड निकाल कर पढ़ना, और फिर उन्हें सुबह होते ही लेटर बॉक्स में वापस डाल देना, हम सारे दोस्तों का एक ऐसा गिल्ट प्लेज़र था जिससे हम चाह कर भी नहीं बच पाते थे। रातों रात दर्जनों पोस्टकार्ड पढ़ना मनडे ब्लू को लाईट ब्लू कर देता था शायद।

कभी – कभी इन पोस्टकार्ड्स में नॉन सुरभी पोस्टकार्ड्स भी होते जिनमें निजी बातें भी हुआ करती थी। तब सारी बातें वॉल पर शेअर नहीं की जाती थी बल्कि ज़्यादातर बातें घर की दीवारों के बीच रखने की कोशिश होती थी, लोग उतने पब्लिक नहीं थे लाईफ को लेकर। लोगों के लिखने के तरीके से उनके बारे में जानने की कोशिश करते करते हमें समझ में नहीं आया कि कब हमने इन लोगों को अपनी टाईम लाईन में जगह दे दी, इनके पोस्टकार्ड हमारी वो खिड़की बन गये जिसमें से हम उनके घर की चारदीवारी में झाँकने लगे। इनसे जान पहचान सी होने लगी। कभी किसी के पोस्टकार्ड पढ़ कर ये जानने की कोशिश करना कि उसके पिछले पत्र के जवाब में क्या कहा गया होगा, जिसका मजमून इस कार्ड में है, कभी किसी व्यक्ति के लिखे शेरो शायरी वाले पोस्टकार्डों की ऐसी लत लग गई कि अगर एक आध हफ्ता उसका पोस्टकार्ड न आये तो बेचैनी सी लग जाती थी कि पता नहीं वो मज़ेदार पोस्टकार्ड लिखनेवाला गया कहाँ? अब तो सबकुछ ठीक से याद भी नहीं। आज अचानक खयाल आया तो लगा, शायद पोस्टकार्डों के ज़रिये हम कहानियाँ चुरा रहे थे – असली कहानियाँ, हमारे इर्द-गिर्द की कहानियाँ – रियलिटी टीवी नहीं था ना उन दिनों। ये चोरी या वोयरिज़्म अपने आप में ज़रा ट्विस्टेड है, मगर टीनएज से ज़्यादा ट्विस्टेड कुछ नहीं होता, बीते वक्त की नादानियों के बारे में आप नॉस्टेलजिक कन्फेशन से ज़्यादा वैसे भी कुछ कर नहीं सकते।

अब जब सोचता हूँ तो जानता हूँ लोगों की प्राइवेसी का वायलेशन था, मगर आज सोशल मीडिया से ले कर पूरी की पूरी रियलिटी टीवी कैण्डिड कैमरे के इस वोयरिस्टिक थ्रिल पर ज़िंदा है। हम अपनी औकात से कर रहे थे, ये अपनी औकात से कर रहे हैं – पोस्टकार्ड अब भी सबके पढ़े जाते हैं, मगर कोई माइण्ड नहीं करता क्योंकि अब लोगों ने ज़िंदगी को ही पोस्टकार्ड बना दिया है। निजी अब शायद टॉयलेट का पॉट ही है – जहाँ इंसान पूरी इमानदारी और निष्ठा के साथ अपने किये कराये पर पानी फेरा जाता है बाकी के लिये सोशल मीडिया है।

Courtesy: Mohd. Faisal

We welcome your comments at letters@friedeye.com